Intégration de l’histoire des conflits en RDC pour la paix

Un passé tragique à comprendre

La République Démocratique du Congo (RDC) a été profondément marquée par des conflits armés. Ces violences ont coûté la vie à des millions de personnes. Récemment, le président Félix Tshisekedi a mis en lumière un « génocide oublié » qui a emporté près de 10 millions de vies en trois décennies. Cette tragédie, souvent occultée par la communauté internationale, doit être enseignée pour éveiller la conscience des jeunes sur les impacts dévastateurs des conflits.

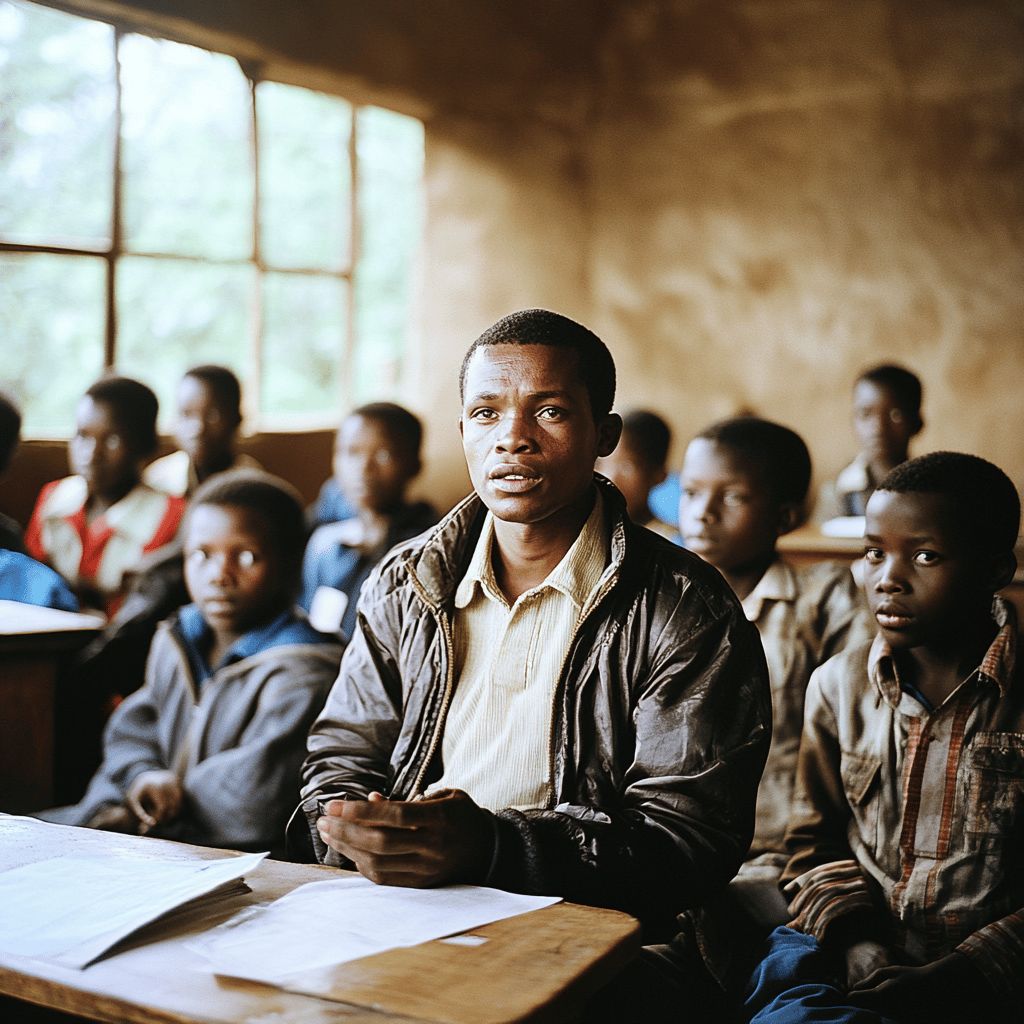

Comprendre les racines de ces affrontements est crucial pour prévenir leur répétition. En intégrant l’histoire des violences dans les cursus scolaires, les élèves acquièrent une conscience critique sur les enjeux de leur nation. Cela met en évidence les conséquences de l’inaction et de l’indifférence face à la souffrance humaine. L’éducation joue ainsi un rôle central dans la construction d’une culture de paix, offrant des outils pour analyser les dynamiques de pouvoir et les conflits.

Par ailleurs, les conflits en RDC résultent non seulement de tensions internes, mais aussi d’interférences extérieures et d’intérêts économiques. L’exploitation des ressources minières par des groupes armés a intensifié ces violences. En abordant ces réalités, les programmes éducatifs peuvent sensibiliser les élèves aux enjeux géopolitiques qui façonnent leur pays et les inciter à développer un esprit critique vis-à-vis des narrations dominantes.

Éducation comme outil de réconciliation

L’éducation a le potentiel d’être un puissant vecteur de réconciliation. En intégrant l’histoire des conflits dans les programmes scolaires, les jeunes Congolais peuvent apprendre à apprécier les différentes perspectives des protagonistes impliqués dans ces violences. Cela favorise l’empathie et la compréhension, essentiels pour bâtir une société pacifique.

Des exemples dans d’autres pays, comme le Rwanda après le génocide de 1994, illustrent comment l’éducation peut être cruciale pour la réconciliation. Des programmes éducatifs rwandais ont été instaurés pour enseigner aux jeunes l’importance de la paix et de la coexistence. Ces initiatives ont contribué à atténuer les tensions ethniques et à promouvoir un dialogue constructif.

Dans le contexte congolais, Tshisekedi a proposé la création d’un groupe d’experts pour évaluer les préjudices liés aux crimes de masse. Ce groupe pourrait servir de fondement à l’élaboration de contenus éducatifs pertinents, abordant à la fois les faits historiques et les valeurs de tolérance et de respect des droits humains. Dans cette optique, l’éducation devient un moyen puissant de transformer les mentalités et de créer un avenir meilleur.

Vers une culture de la paix

La promotion d’une culture de la paix en RDC nécessite un engagement collectif. L’intégration de l’histoire des conflits dans les programmes éducatifs doit s’accompagner d’initiatives communautaires et de dialogues intergénérationnels. Les écoles peuvent devenir des lieux de rencontre, où les jeunes peuvent échanger sur les défis de leur pays et envisager des solutions constructives.

Les témoignages de survivants et d’experts enrichissent les programmes éducatifs, apportant une dimension humaine aux récits historiques. En écoutant ceux qui ont vécu ces conflits, les élèves peuvent développer une compréhension plus profonde des conséquences de la violence et de l’importance de la paix. Cela les incite également à s’engager activement dans des initiatives de paix au sein de leurs communautés.

Il est fondamental que les décideurs politiques soutiennent ces efforts en allouant des ressources suffisantes à l’éducation et en garantissant que les enseignants soient formés pour traiter ces sujets sensibles. La paix ne peut être construite que si les jeunes sont dotés de connaissances et de compétences pour naviguer dans un monde complexe et souvent conflictuel.

En somme, intégrer l’histoire des conflits en RDC dans les programmes éducatifs est une étape essentielle pour promouvoir la paix. Cela soulève de pertinentes questions : Comment les jeunes peuvent-ils devenir des agents de changement dans un contexte de violence persistante ? Quelles autres mesures peuvent être prises pour renforcer cette culture de la paix ? Les réponses à ces questions pourraient bien façonner l’avenir de la RDC.