Ce que Kinshasa ne veut pas que vous sachiez

Par Prince Bertoua, journaliste d’investigation

11 ans après sa signature, l’accord de paix entre le régime de Joseph Kabila, les rebelles du M23 et le Rwanda demeure l’un des dossiers les plus opaques de l’histoire récente de la République démocratique du Congo (RDC). Derrière les communiqués officiels et les déclarations diplomatiques, que contenait réellement cet accord ? Quels engagements ont été pris et surtout, lesquels ont été respectés ?

Un accord qui n’a jamais porté le nom d’accord

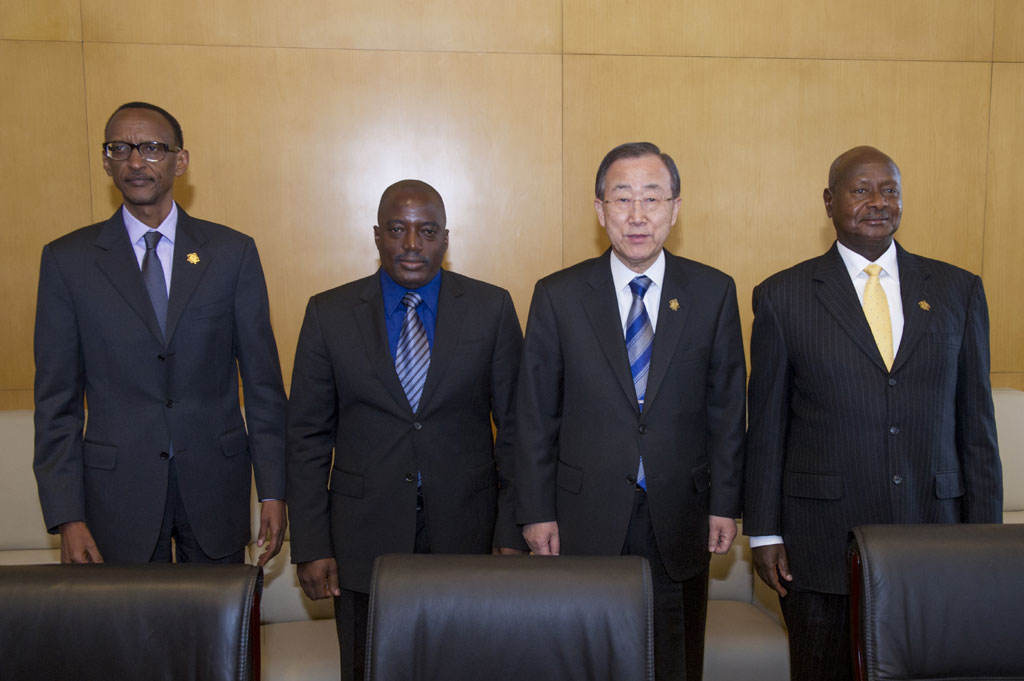

Le 12 décembre 2013, à Nairobi, sous l’égide des Nations unies, de l’Union africaine et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), un document intitulé « Déclaration de Nairobi » est signé. Officiellement, Kinshasa refuse de parler d’un accord, préférant le terme de « déclaration », afin de ne pas donner une légitimité politique aux rebelles du M23, défaits militairement quelques semaines plus tôt.

Les clauses secrètes : entre promesses et reniements.

L’amnistie partielle des combattants du M23

Kinshasa accepte d’accorder une amnistie à la majorité des rebelles, sauf pour ceux accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Cette disposition suscite un tollé dans les milieux de la société civile congolaise, qui redoutent un retour en force du mouvement.

La réintégration des combattants dans l’armée congolaise (FARDC)Une grande partie des ex-rebelles devait être absorbée dans les rangs de l’armée nationale. Ce schéma, déjà expérimenté avec d’anciens groupes armés, s’est souvent soldé par des mutineries ou des infiltrations facilitant de nouvelles rébellions.

Le retour des réfugiés et des cadres politiques du M23

La RDC s’engage à faciliter le retour des exilés, notamment ceux installés en Ouganda et au Rwanda. En échange, Kigali et Kampala promettent de ne plus soutenir activement les rebelles. Mais sur le terrain, les rapports de l’ONU confirment que le M23 continue à bénéficier de réseaux d’approvisionnement transfrontaliers.

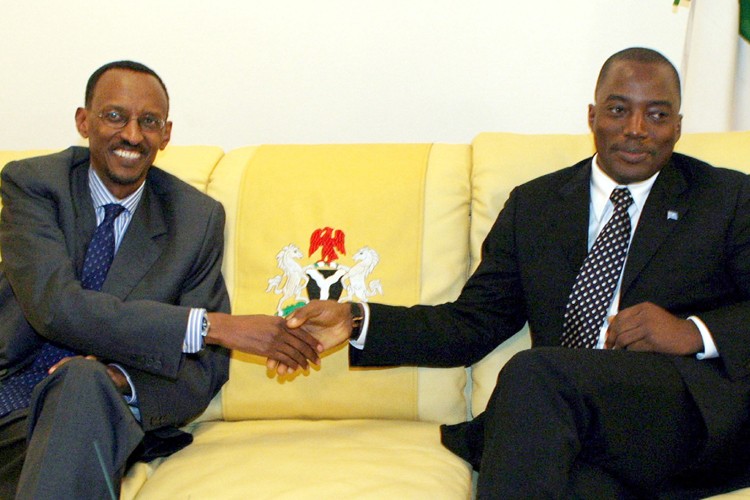

Une ambiguïté sur le rôle du Rwanda et de l’Ouganda

Si le texte officiel ne mentionne pas directement le Rwanda, les négociations ont impliqué Kigali en coulisses. En 2012 et 2013, des rapports accablants du Groupe d’experts de l’ONU avaient démontré l’implication directe du régime de Paul Kagame dans le financement et l’armement du M23. L’accord aurait donc intégré des garanties pour apaiser les tensions entre Kinshasa et Kigali.

Un échec diplomatique ou un jeu d’échecs géopolitique ?

Malgré la signature de la Déclaration de Nairobi, l’histoire a démontré l’inefficacité des engagements pris. En 2021, le M23 refait surface avec une puissance militaire accrue. Ses récentes offensives en 2022-2023 prouvent que les causes du conflit n’ont jamais été véritablement traitées.

Certains analystes estiment que l’accord de 2013 a été une victoire diplomatique pour le Rwanda, qui a réussi à obtenir une sortie honorable pour les combattants du M23 sans jamais reconnaître officiellement son rôle dans le conflit. D’autres pointent du doigt la naïveté de Kinshasa, qui n’a pas su imposer des garanties réelles de désarmement.

Les leçons d’un accord fantômeAujourd’hui, alors que les tensions entre la RDC et le Rwanda restent explosives, il est essentiel de revenir sur les erreurs de 2013. Si la Déclaration de Nairobi a permis un court répit, elle n’a jamais résolu le problème de fond : l’instabilité structurelle de l’Est congolais, la présence d’acteurs étrangers et la mauvaise gouvernance sécuritaire de Kinshasa.

Les Congolais méritent de savoir ce qui a été négocié en leur nom. L’histoire jugera si l’accord de 2013 a été un pas vers la paix ou une simple mascarade diplomatique.

Affaire à suivre…

https://www.france24.com/fr/20131212-kinshasa-rebelles-m23-rdcongo-kivu-guerre