Les défis de Kemi Seba contre le néocolonialisme

Un parcours semé d’embûches

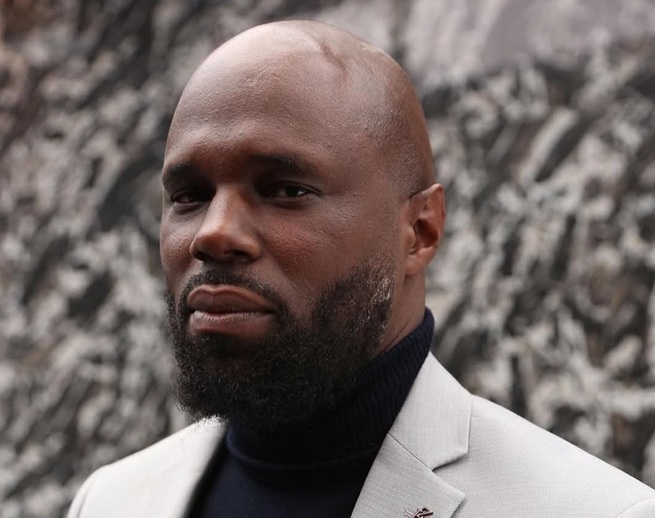

Kemi Seba, président de l’ONG Urgences Panafricanistes, se positionne comme une voix audacieuse dans la lutte contre le néocolonialisme en Afrique. Son engagement pour une Afrique libre et souveraine l’a mené à s’opposer à des institutions qu’il perçoit comme des reliques du colonialisme. Son parcours, toutefois, est parsemé d’obstacles. Les arrestations répétées et les interdictions de conférences témoignent d’un environnement hostile à ses idées.

Le 31 mars 2025, à Brazzaville, en République du Congo, il est interpellé juste avant une conférence sur le franc CFA, une monnaie qu’il dénonce comme instrument de domination néocoloniale. L’interdiction de cet événement révèle non seulement l’opposition des autorités à ses idées, mais aussi la fragilité de la liberté d’expression dans de nombreux pays africains.

Son cas n’est pas isolé. Kemi Seba a fait l’objet de plusieurs interpellations et expulsions. Ces événements, loin de le décourager, renforcent son message : chaque arrestation devient un symbole de résistance. Ces actions mettent en lumière les enjeux du néocolonialisme et la nécessité d’un changement radical.

La résistance institutionnelle et politique

Les défis auxquels Kemi Seba fait face vont au-delà des mesures policières. Ils incluent une résistance institutionnelle et politique plus large. Nombreux sont les gouvernements africains, souvent en faveur d’intérêts étrangers, qui hésitent à remettre en question les structures économiques héritées du colonialisme. Le franc CFA, soutenu par des élites, reste un symbole de cette dépendance, malgré les critiques croissantes.

En interdisant la conférence de Seba, les autorités congolaises affichent leur volonté de sauvegarder un statu quo qui leur profite. Dans plusieurs pays d’Afrique, les dirigeants préfèrent maintenir des liens avec des puissances néocoloniales plutôt que de soutenir des mouvements de décolonisation. Cela crée une atmosphère hostile pour des activistes comme Seba, qui tentent d’éveiller les consciences sur les implications économiques et sociales de cette dépendance.

Des experts, tel que le professeur Ndongo Samba Sylla, soulignent que cette résistance institutionnelle découle de la peur des répercussions économiques. La crainte que des mouvements de décolonisation perturbent les relations commerciales établies empêche souvent les réformes essentielles. Ainsi, la lutte de Kemi Seba s’inscrit dans un contexte où les intérêts personnels et nationaux freinent la quête d’une véritable indépendance.

Un mouvement en pleine expansion

Malgré les obstacles persistants, le mouvement de Kemi Seba continue de croître. Sa capacité à mobiliser les jeunes et à ouvrir un débat public sur le néocolonialisme représente un espoir notable. Les réseaux sociaux facilitent cette diffusion, permettant à ses idées d’atteindre un public toujours plus large. Les jeunes Africains, désormais plus résistants aux injustices du passé, se rassemblent autour de son discours.

Les conférences interdites, loin d’être des échecs, deviennent des symboles de résistance, galvanisant l’enthousiasme de ses partisans et attirant l’attention internationale. Les témoignages de ceux ayant assisté à ses interventions révèlent une envie collective de changement et une détermination à remettre en question le pouvoir en place.

Des personnalités influentes, comme l’écrivain et activiste Aminata Traoré, soutiennent son combat, fortifiant ainsi la légitimité de son mouvement. Cette solidarité entre acteurs du changement est cruciale pour faire face à la répression. La lutte de Kemi Seba s’affirme dès lors comme une bataille individuelle et un mouvement collectif qui vise une transformation radicale de la société africaine.

Réflexions sur l’avenir du panafricanisme

Les défis rencontrés par Kemi Seba soulèvent des questions pressantes sur l’avenir du panafricanisme et la lutte contre le néocolonialisme. Alors que les voix critiques s’intensifient, il est essentiel de s’interroger sur la structuration de ces mouvements face à la répression. La solidarité entre pays africains peut-elle suffire à surmonter ces obstacles institutionnels ?

La question de la jeunesse est primordiale. Comment mobiliser cette génération pour qu’elle prenne le relais dans la lutte contre les injustices passées ? Les expériences de leaders comme Kemi Seba inspirent-elles un changement durable, ou risquent-elles d’être étouffées par les forces en place ?

Enfin, la lutte contre le néocolonialisme nécessite une réflexion profonde sur les modèles économiques et politiques à promouvoir. Les alternatives au franc CFA, en particulier, doivent être envisagées sérieusement. Malgré les défis, la voix de Kemi Seba demeure un phare pour ceux qui aspirent à une Afrique libre et souveraine, même si le chemin s’annonce ardu.