Urbanisme et Aspirations à Yaoundé et Douala

Un paysage urbain en désordre

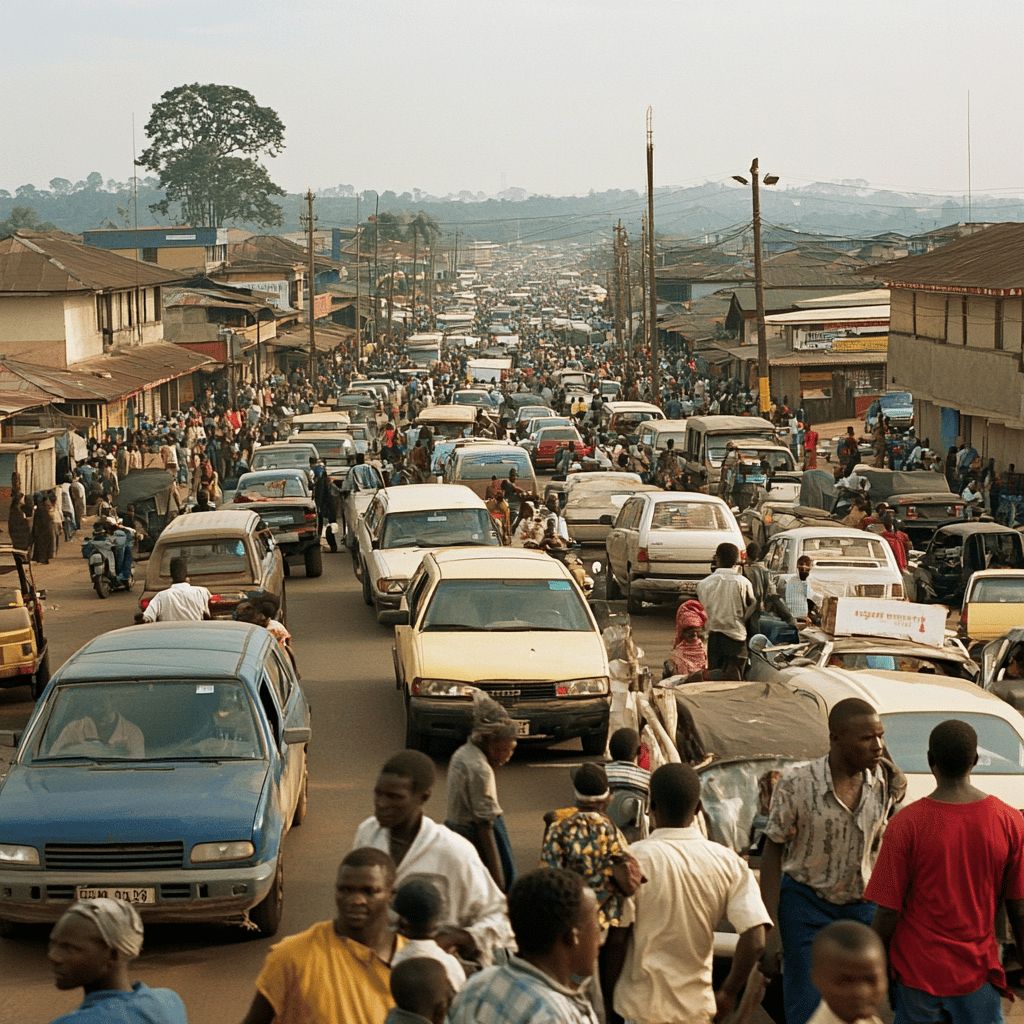

Les capitales camerounaises, surtout Yaoundé et Douala, sont souvent perçues comme des lieux d’une grande confusion. Ce désordre, mis en lumière par de nombreux observateurs, y compris Jean-Pierre Bekolo, dépasse le cadre d’une simple mauvaise planification. Il est ancré dans les comportements quotidiens des habitants. Chaque embouteillage, chaque ruelle congestionnée, chaque bâtiment délaissé reflète les aspirations de la population camerounaise.

Les embouteillages incessants qui enserrent ces métropoles ne sont pas uniquement le résultat d’infrastructures inadaptées. Ils résultent également d’un mode de vie où la voiture personnelle devient un symbole d’autonomie et de statut. Les Camerounais choisissent de conduire, malgré les options de transport public, pour affirmer leur individualité. Ce choix, bien que compréhensible, amplifie le chaos urbain.

Par ailleurs, l’insalubrité de certains quartiers rappelle combien les aspirations des habitants peuvent façonner leur environnement. Le mode d’occupation des espacesb, souvent improvisé, montre une vision personnelle de la vie urbaine. La construction anarchique et le non-respect des normes urbanistiques illustre une déviance par rapport aux standards esthétiques traditionnels français, tout en tentant d’adopter des influences occidentales. Ce mélange illisible traduit une quête d’identité, mais aussi une frustration face à l’inertie des solutions durables.

Une esthétique en quête d’identité

Bekolo aborde aussi l’esthétique des villes comme révélatrice des rêves camerounais. Cette esthétique, qui rompt avec la tradition, témoigne d’un désir d’embrasser des valeurs contemporaines tout en perdurant dans un contexte local. Les constructions hétéroclites, souvent colorées, deviennent des formes d’expression créative, bien qu’elles dévoilent également une incapacité à marier les influences occidentales avec la culture africaine.

La quête d’identité se note dans les choix architecturaux des habitants. Les maisons en tôle ondulée voisinent avec des immeubles modernes, formant ainsi un paysage composite. Ce phénomène est frappant dans des quartiers comme Akwa à Douala. Ici, l’urbanisme apparaît souvent comme le fruit d’une coopération spontanée. Les résidents, en façonnant leur espace, matérialisent à la fois des ambitions personnelles et un imaginaire collectif confronté à des réalités socio-économiques complexes.

Les autorités, bien qu’elles détiennent un rôle décisif dans la planification, semblent parfois devant le fait accompli. Leur difficulté à imposer des normes urbanistiques et à réguler le développement témoigne d’un manque de communication avec les citoyens. Ainsi, ces paysages urbains deviennent le reflet d’une société en quête de sens, où chaque choix individuel compose le tableau collectif.

Vers une prise de conscience collective

Dans ce contexte, il devient crucial de questionner l’avenir de l’urbanisme à Yaoundé et Douala. Les résidents, en prenant conscience de l’impact de leurs actions sur leur cadre de vie, pourraient jouer un rôle essentiel dans la transformation de leurs villes. Une éducation ciblée sur les enjeux urbains et environnementaux pourrait amorcer cette prise de conscience, engageant ainsi les citoyens vers des choix plus durables.

Des initiatives citoyennes émergent, visant à rehausser l’esthétique et la fonctionnalité des espaces urbains. Les projets de jardins communautaires ou de réhabilitation d’espaces publics témoignent de la capacité des habitants à s’organiser et à modifier leur milieu. Ces gestes, bien que modestes, illustrent un désir de changement et une aspiration à une qualité de vie améliorée.

En définitive, l’urbanisme à Yaoundé et Douala incarne les ambitions et les comportements de leurs habitants, tout en dévoilant un terreau fertile pour la lutte pour l’identité et la durabilité. Les choix individuels, loin d’être innocents, sculptent le paysage urbain et révèlent un imaginaire collectif en quête de sens. Comment les habitants pourraient-ils s’engager plus activement dans cette transformation ? Quelle est la responsabilité des autorités dans cette dynamique ? Ces interrogations méritent une attention particulière pour envisager un avenir urbain harmonieux.